最新要聞

- 中國今年外貿同比增長超10%,連續七個季度保持同比正增長

- 今年一季度數據顯示我國銀行保險業對實體經濟支持力度進一步加大

- 財稅體制改革是長遠機制的系統性重構

- 推動產業轉型和城市更新 做優做強中心城區

- 河北鹽山通報合肥無癥狀感染者2名密接者活動軌跡

- 杭瑞高速昆明至楚雄方向連發3起交通事故 致3死3傷

- 浙江現大范圍分散性強對流天氣 局部地區有12級大風

- 合肥采集核酸樣本12萬余份 1031名密接者次密接者均集中隔離

- 合肥14日單日接種新冠疫苗36.41萬劑次

- 遼寧營口5例新冠感染患者轉入大連治療

- 大連:對營口鲅魚圈來返大連人員實施14天居家隔離2次核酸檢測

- 10歲男孩救倒地老人反被訛?警方:男孩負事故全責

- 杭州一服裝企業發生轟燃事故 三人燒傷送醫

- 合肥確診2名患者均為省外來肥人員

- 龍卷風致武漢8人遇難 230人受傷

- “95后”女孩辭教師工作追“漢服夢” 要讓更多人愛上“中國衣”

5G

今年銀行業市場的發展態勢會將如何?

統計顯示2022年一季度全國商品房銷售下行的態勢可能得到緩解

- 今年銀行業市場的發展態勢會將如何?

- 統計顯示2022年一季度全國商品房銷售下行的態勢可能得到緩解

- 折疊屏為何會成為手機界新寵?

- 搜索引擎的價值逐漸降低 作為工具的有效性面臨著失效的窘境

- 知乎視頻業務在集團內部被降權

- 未來“白衣戰士”津門同臺競技

科技

只有干部與群眾形成“組織化合力”,才能形成鄉村振興強大的主體力量

鄉村振興,關鍵在人。人都有誰?大體分為:干部與群眾,只有干部與群眾形成“組織化合力”,形成多元協同共治的格局,才能形成鄉村振興強大的主體力量。然而,我們在全國的基層調研中,可以看到有的地方出現了這么一種現象——“干部干,群眾看”,甚至出現“干的干,看的看,看的給干的提意見”。為什么干群關系出現如此這般的不協調?是哪些因素引起了如此的反差和不協調呢?

基層干部的“忙累”

一些基層干部“忙、忙、忙”,“累、累、累”,這種現象似乎眾所周知,但這是為什么呢?其深層的制度性、體制性原因是什么?

第一,層層加碼的“任務下傳機制”。當代中國急劇的全面現代化趕超進程,急劇變革流動的城鄉結構,都使傳統的權力集中、權力推動的“壓力型體制”充分發揮了作用,也使“集中力量辦大事”的潛能充分展現,這是中國式現代化的優勢,但在某種程度上也帶來了基層治理中的“壓力無限疊加”。無論是精準扶貧,還是鄉村振興,從中央到基層,五級政府工程任務,都必須在鄉村基層加以實施完成。而為了保證工程任務的按時保質完成,各級地方都有把任務完成的時間和數量“層層加碼”的沖動和激勵。

第二,層層追查的“責任下卸機制”。在縣級黨政部門與鄉鎮政府簽訂各種“任務責任書”的同時,完成任務的各種“責任”,基層干部也必須“全盤接受”。上級黨政部門接下來的“任務”,往往是頻繁地檢查監督驗收,并附帶上越來越細化繁瑣的“量化表格”,這便導致一些基層干部要把80%以上的時間用于“填表作臺賬”。

第三,“任務型干部”的忙碌與基層群眾并沒有多少組織化聯系。“干部干,群眾看,群眾給干部提意見”之所以存在,在于農業后稅費時代城鄉關系發生了巨大變化,干群關系嵌于其中的社會結構同樣發生了變化。“干部在忙乎什么呢?與老百姓有什么關系呢?”這是基層群眾的質疑:工程任務是從“上面”規劃布置的,工程資金是從“上面”撥付安排的,工程質量是由“上面”檢查驗收的,對負責工程干部的考核獎懲,也是由“上面”決定實施的。這便形成了大量的“體制內空耗”現象,基層群眾的知情和參與權利并沒有得到有效實現。而像基層干部整日“在忙乎的工作”,例如土地整理、房屋拆遷、修路修橋、廁所改造、文化廣場建設等,都是一次性的工程項目,并且大都是由政府“大包大攬的”,與基層群眾的日常生產生活并沒有持續性的組織聯系。

基層群眾的“離散”

基層干部在忙于完成上級任務時,基層群眾在干什么呢?基層群眾都在忙乎自家的生產和生活,而這與基層政府和基層行政行為并沒有多少固定聯系。這個問題在農業后稅費時代日益凸顯,而快速的城鎮化進程更是加劇了這一問題。

第一,農民行為的個體化。分田到戶后,大量農民涌進城市,尋找各種各樣的打工機會,成為在城鄉之間“往返飄蕩”的農民工。但農民進城打工的行為,更多的是一種“個體化行為”,與體制內的政府行為幾乎沒有什么聯系。農民工在城鄉之間的流動,決定了農民工與城鄉的基層政府和干部,都沒有辦法建立日常性的制度化聯系。

第二,農戶家庭的“離散化”。自農業稅費全面取消后,徹底地解放了農戶家庭的集體責任和組織化聯系,除了個別困難農戶的低保補助和危房改造,要與鄉村干部打交道以外,農民個體徹底“原子化”。一批又一批的青壯年外出打工,而老人、婦女和兒童留守鄉村導致了農戶家庭的“離散化”。我們采訪過一個農民工,她本人在北京打工多年,她丈夫在山西太原搞建筑,他們的孩子在山西芮城縣農村由家里老人撫養,夫妻倆集資在芮城縣風陵渡鎮購買了商品房,夫妻倆多年來在首都、省會、縣城、鄉鎮和村莊之間奔波流動。這便是大多數農民工家庭的“生活常態”,鄉村基層干部又能在“哪里”與他們建立緊密的日常聯系呢?

第三,個體化的離散群眾并沒有多少需求與基層干部建立組織聯系。從城鄉二元的管理體制來看,農民工身處城鄉二元之間,“哪里有路子就去哪里”,成為城鄉“兩不管”的龐大人群。鄉村基層政府“見不到人,想管管不著”,城鎮基層政府“能見到人,但沒辦法管理”。從鄉村社會治理體系來看,鄉村振興的項目工程,縣鄉政府“大包大攬”;從項目的立項、規劃、建設,到項目的資金、監督、驗收,全由體制內政府一手包攬,基層群眾只能“靜觀其變”,絕少參與。這一方面導致鄉村振興中基層干部落實工作時“難做”,因為找不到“基層群眾”;另一方面導致基層干部與群眾關系出現疏離,有的甚至漸行漸遠無聯系。

如何推動城鄉基層社會再組織化

對于鄉村振興和鄉村治理來說,適應中國現代化進程的結構性變化,推動城鄉基層社會的再組織化,穩定基層干群關系的社會基礎,亟待深刻的制度性和結構性改革。

第一,暢通城鄉要素自由流動,穩定城鄉基層社會治理秩序。根據第七次全國人口普查報告,城鄉之間流動性社會的格局基本形成,其中就包括2.8億多的外出農民工。而要穩定城鄉基層社會治理秩序,就必須加快城鄉要素自由流動的制度性改革,使城鄉居民各得其所,各安其職,能夠穩定長期地參與基層治理。特別是要改革城鄉二元的制度隔離,從頂層設計上加快城鄉戶籍制度和土地制度改革,一方面保證在城鎮中長期打工的農民工,能盡快獲得當地城鎮戶籍并享受平等的市民福利待遇,同時不以強制農民放棄農村的承包地和宅基地為前提,解決農民融入城鎮化過程中的后顧之憂。另一方面,盡快開放城市居民進行鄉村居住創業的渠道和市場,在嚴禁城市居民到農村購買土地和建大別墅的前提下,推動城市居民自愿到全國各地鄉村居住擇業,促進城市的人才、資金和技術自由反饋鄉村。只有在城鄉要素充分自由流動,農村人口大量減少的同時,城市有生力量返回鄉村,城鄉人口各安其所,形成較為穩定的城鄉基層社會結構,才可建構較為穩定的城鄉治理秩序。

第二,鞏固鄉村基層民主自治,提高鄉村社會自我組織化程度。急劇的工業化和城鎮化進程,快速地撕裂瓦解了傳統的治理結構,不斷下沉的國家權力,伴隨著政權下鄉、法律下鄉、教育下鄉、醫療下鄉及各種各樣的公共工程下鄉,徹底地擊穿了傳統的“中介聯系組織”。鄉村社會呈現出日益嚴重的“原子化”和“離散化”。推進鄉村振興,在合村并居和撤鄉并鎮中,必須重新鞏固鄉村社會的民主自治制度,把鄉村民眾重新組織起來,壯大民間社會的組織化力量。如加強鄉村的土地股份合作社建設,保障進城農民的土地權利和代際利益;加強生產性合作社以外的農民權益保護組織,保障農民的財產性收入和工資性收入;加強鄉村基層民主治理的制度機制,保障村民自治組織的法律權利,增強基層政府和干部對鄉村社會負責的力度。

第三,拓展基層群眾監督基層政府和干部的渠道空間,構建基層干部與群眾緊密聯系的制度化機制。現行的壓力型治理體制,不但造成了從上而下的“大包大攬”,也導致了基層干部普遍的“唯上是從”,更加疏離了干群之間的關系。基層民眾對基層政府的運轉和基層干部的行為,基本上是不知情、不了解、不參與,更無從持續性監督。因此,應加強基層縣鄉領導干部民主選舉和民主評議的權重,加強鄉村民眾對鄉村干部考評的比重和力度,倒逼基層干部把對上負責與對下負責結合起來,形成強大的基層干部走向民眾的制度合力。

通過系統性的制度改革,建構穩定的基層社會治理秩序,加強基層鄉村的民主自治組織建設,真正讓基層政府和干部對鄉村社會負起責來,才是推進基層治理現代化的長久之路。

-

-

-

-

北京繼續穩妥推進以多校劃片為主的入學方式 增加入學信息審核力度

國內持續時間最長的砂姜黑土定位試驗,被譽為安徽的“洛桑”

忠縣醫共體建設從縱、橫兩個方向同步發力 推動衛生事業整體大發展

中國青年的差異性與多樣化比老一代更加突出

只有干部與群眾形成“組織化合力”,才能形成鄉村振興強大的主體力量

中國今年外貿同比增長超10%,連續七個季度保持同比正增長

上海一男子涉嫌非法經營非法獲利150多萬元

新財年到來之際,阿里云迎來新一輪人事變陣

中信證券經紀業務“肉眼可見的不好”投資業務或成拖累業績的主因

一季度美國輕型車銷量預計同比下跌16%為324萬輛

依法保護企業家合法權益需要我們在三個“環境”上下功夫

今年銀行業市場的發展態勢會將如何?

統計顯示2022年一季度全國商品房銷售下行的態勢可能得到緩解

今年一季度數據顯示我國銀行保險業對實體經濟支持力度進一步加大

“十四五”環境影響評價與排污許可工作實施方案

“債市研判六人談”活動對綠色轉型與綠色債券創新發展進行討論

信用卡在驅動消費增長、促進經濟內循環等方面發揮著積極作用

個貸不良資產批量轉讓時代正式開啟

財稅體制改革是長遠機制的系統性重構

推動產業轉型和城市更新 做優做強中心城區

昆曲發出中國聲音的美妙音符正是中國優秀傳統文化的魅力

世界溫室三大旗艦植物在我國首個國家植物園

折疊屏為何會成為手機界新寵?

中科院因續訂費用不堪重負停用中國知網數據庫

中國22座城市公用樁平均利用率不足10%

搜索引擎的價值逐漸降低 作為工具的有效性面臨著失效的窘境

知乎視頻業務在集團內部被降權

關于防范校園暴力事件 湞江區教育局多措并舉

江蘇氣象博物館在2021-2025年第一批全國科普教育基地名單中

脂肪肝是肝病中最為常見的一種 那么你知道脂肪肝如何預防嗎?

藝術想象力往往決定著作品的特點和價值

銀聯商務與建設銀行日前合作推出的商戶自助簽約服務

手上的白癜風需要怎么治療呢

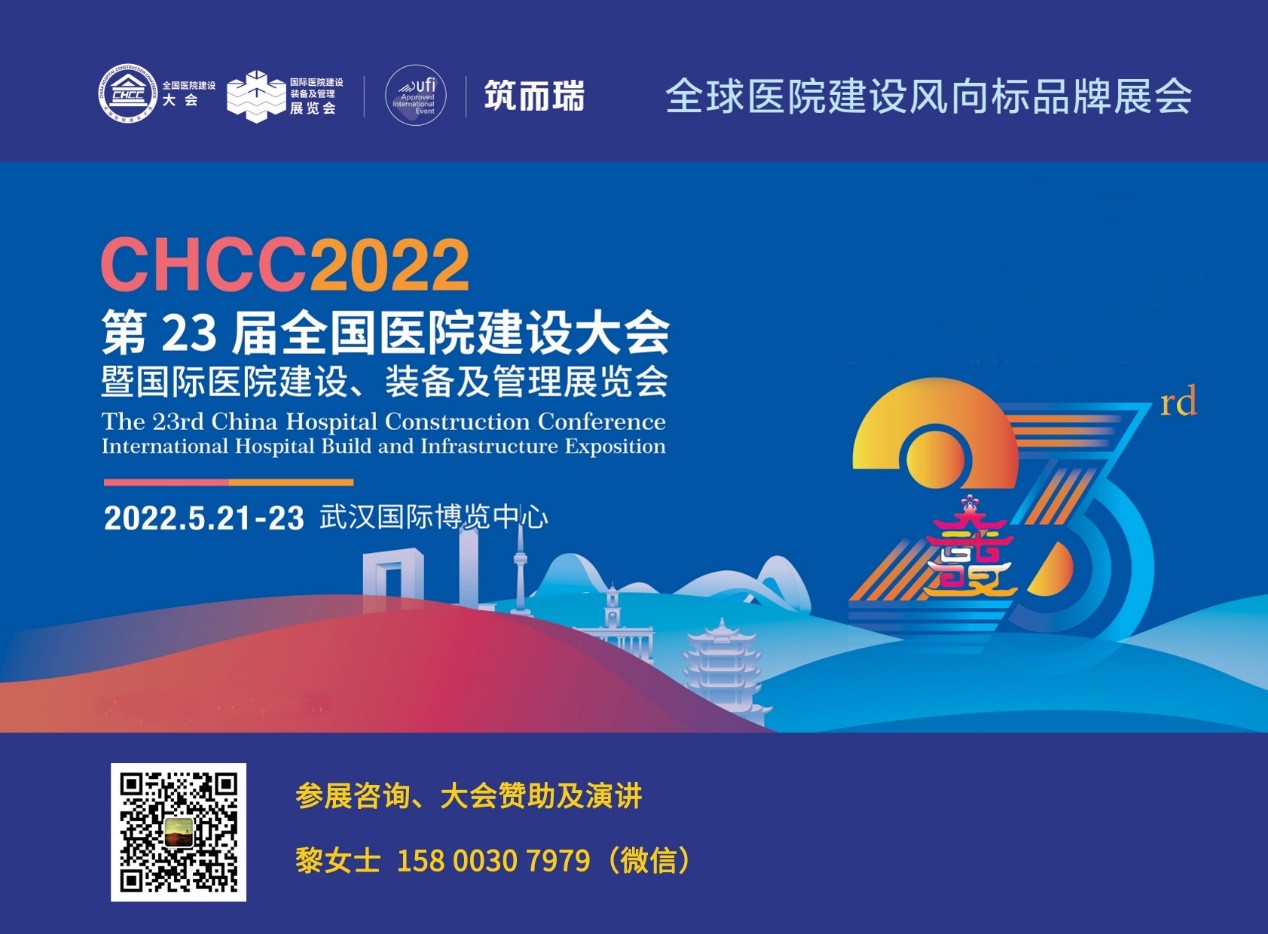

CHCC2022第23屆全國醫院建設大會暨國際醫院建設、裝備及管理展覽會將于5月武漢舉辦

薈巨動力 IMCS 2021 “智鳴獎” 制造業數字化年度頒獎典禮盛大舉行

迎接制造業數智時代,薈巨動力IMCS 2021工業制造CIO創新峰會圓滿召開!

抖音+快手+微信 海豚知道三端合一內容變現解決方案重磅發布!

2021中國(北京)國際游樂設施設備博覽會在京舉辦,微亞VR電競賽同期舉行

2021中國文旅產業發展年會——冰雪娛樂創新發展論壇成功召開

明星代言又雙叒翻車,一句道歉真的夠嗎?

廣西殘疾職工搞出多項發明修火車 帶出25名徒弟

僑鄉福州長樂鄉廚成“正規軍” 推動閩菜走向海外

蘭州黃河岸畔“歌”頌母親河 逾千人共享金城人文風情

深圳“曾師傅”:讓民間藝術寫入屬于時代的新內容

“唱支山歌給黨聽”大家唱群眾歌詠活動暨首屆巴蜀合唱節在四川南充啟幕

新疆和田地區于田縣發生3.0級地震 震源深度10千米

華南江南南部等地有較強降雨和強對流天氣

暴雨藍色預警繼續發布:浙江、福建等部分地區有大到暴雨

山西: 27噸液氧罐車被追尾泄漏 多部門17小時排險

上海張江:鄉村人才公寓里的“詩意生活”

暴雨強對流山洪災害預警齊發 廣西中部局地或現山洪

蘭州殘障者就業趨個性化:追求“詩與遠方”

全國助殘日:70組特殊孩子家庭西安健步走

全國助殘日:志愿者走進西藏殘疾人托養中心進行大掃除

輪椅上的金牌舞者:雖然我無法走路,但我可以跳舞

安徽確診患者標本基因測序 不屬于目前印度南非等變異株

合肥首個“6x24小時”新冠疫苗免費接種點 便捷服務獲市民點贊

為特殊兒童打開那扇窗——訪雪域高原的藝術公益參與者

攝影家用鏡頭記錄珠穆朗瑪峰生物多樣性 收錄455種珍稀物種

湖南衡陽投用全國首臺純電動移動疫苗接種車

安徽金安通報4家醫療機構截留發熱患者 責令停業整頓

上海創新開啟線上線下職業體驗 特殊學生走進社區

31省份累計報告接種新冠病毒疫苗39298.7萬劑次

蘭州名師支招:緩解孩子焦慮情緒 家長也要有平常心

花博會首次開展全線路負荷交通保障演練

新疆阿勒泰啟動“百車自駕游”

湖南岳陽局地出現12級大風 部分地區受災

全國助殘日:探訪中國最早開辦殘疾人高等教育的學校

湖北麻城:暴雨沖毀橋梁 消防繩索橫渡救出兩人

江南華南等地有較強降雨和強對流天氣 局地有雷暴大風

北京降雨逐漸停歇明后天或沖擊30℃ 未來一周有望入夏

沈陽市和平區文藝路藝園小區調整為中風險地區

夫妻離婚都不要女兒被判不許離 法院:原告未上訴

陜西佳縣一農戶家磚墻倒塌 一輛小轎車被埋致3人遇難

唐懷斌:從事社會救助21年,為受助者尋歸家路

盲人周彤和導盲犬小杰出行路:進入公共場所多次遇阻

穿行在京滬高鐵上的女子乘警組

七旬太婆橫穿籃球賽場被撞傷,賠不賠

他們,為你的詩與遠方打工

圓桌小記者體驗“消防員”

未來“白衣戰士”津門同臺競技

107歲作家馬識途:每天讀書并堅持創作三小時

101歲老人白內障手術成功 視力從0.02提升至0.6

成都首例!這家公司出租非法改裝車被罰

安徽、遼寧23名感染者與某攝影基地有關

警方通報輔警執法直播中被撞飛:犯罪嫌疑人已投案

票房這么火爆,如何請視障人士“看”一場電影?

貴州開陽出現大風天氣 最大風速達44.5米/秒

甘肅辦科普講解“盛宴”:釋放民間創新智慧力量

沈陽新增1例本土確診病例 一小區擬將調整為中風險地區

沈陽新增1例本土確診病例 曾與家人去鲅魚圈旅游

成都:60歲五星機長翱翔藍天42載退休 曾駕駛轟六參加國慶閱兵

4000斤約2.8億只大閘蟹苗集中放流洪澤湖

16名攝影家走進萬畝古茶林 以影像助力云南景邁山申遺

中國專家研發新冠病毒中和抗體 有望保護特殊人群、抑制傳播

廣州輪椅舞蹈隊讓舞蹈為殘障人士插上翅膀

藝術家用新繪畫性的敘事表達“主夫的焦慮”

合肥采集核酸樣本12萬余份 1031名密接者次密接者均集中隔離

10歲男孩救倒地老人反被訛?警方:男孩負事故全責

龍卷風致武漢8人遇難 230人受傷